バスケットボールの現場で、最も避けたいケガのひとつが

前十字靭帯(以下、ACL)損傷です。

特に中高生や女性選手はリスクが高く、チームの戦力低下だけでなく、選手自身の将来に大きな影響を及ぼします。

「正しいフォームを教えているのに、なかなか選手に浸透しない」

「膝が内側に入らないように何度言っても治らない・・・」

「あれだけ気をつけてトレーニングしてたのに・・・・」

障害予防に積極的で、選手想いなコーチほどこんな悩みを抱えているのではないでしょうか。

最近の研究では、予防方法に関する面白い知見が示され

男性選手は映像フィードバックで安全な動きを学びやすく、女性選手は言語指導やその組み合わせが有効

という性差が示されています。

つまり「一律の指導」ではなく、「選手の特性に合わせた学習方法」がACL損傷予防に必要かもしれません。

この記事では、科学的根拠(エビデンスレベルの高い無作為化比較試験)に基づき、チーム練習にすぐ取り入れられるフィードバック方法を検討します。

・中高生を指導するコーチ

・選手の安全とパフォーマンスを両立させたい指導者

・ACL損傷を経験した選手がいるチーム関係者、保護者

そんな方々の指導のヒントになると思います。

ぜひ最後まで読んでいただき、皆さんのチームに合ったACL損傷予防の仕組みを取り入れてください。

選手をケガから守り、安心して成長させることにつながるはずです

男女別に見た効果的なフィードバック方法の違いを示した研究

はじめに、本記事の話の軸となる研究をご紹介します。

以下で研究内容の要約を紹介しますが、原文を確認したい方は以下のリンクから

↓↓

タイトル

Motor learning strategies in basketball players and its implications for ACL injury prevention: a randomized controlled trial

(バスケットボール選手における運動学習戦略と前十字靭帯(ACL)損傷予防への示唆:無作為化比較試験)

著者:Anne Benjaminse, Bert Otten, Alli Gokeler, Ron L. Diercks, Koen A. P. M. Lemmink

掲載誌:Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2017) 25:2365–2376

研究の目的

- ACL損傷予防プログラムに「運動学習の視点」を導入できるか検証

- 視覚フィードバック(外的焦点)と、言語フィードバック(内的焦点)の効果を男女別に比較

- 効果が時間経過後(1週間、4週間後)も保持されるか確認

方法

対象:健康なレクリエーションレベルのバスケットボール選手90名(男性45名、女性45名)

デザイン:無作為化比較試験(3群)

- VIS群:視覚的フィードバック(自分の最良試技の映像を見て再現)

- VER群:言語的フィードバック(「体幹を前に倒す」「膝を曲げる」など)

- CTRL群:フィードバックなし

実施手順

- 5mの助走 → 利き脚でフォースプレートに着地

- フォースプレート直前で緑ランプが点灯し、進行方向が示される。着地後、その方向へ走り、タイムゲートを通過する

※イメージ写真

緑に光った方向に走り、5m先のゴール(黄色のライン)に向かう。画像の場合直線に進む。

画像の赤丸が光ったら、45°クロスカットになり、青丸が光ったら45°サイドカットになる。

測定:膝関節モーメント、垂直床反力(vGRF)、角度・可動域

=プレートを蹴った際、膝がどのようにどの位動くか、どの程度の力でどの方向に蹴るかを測定。

フィードバック:

VIS群(視覚):毎回、被験者自身の「最良の試技」(膝前額面モーメントが最小の試技)の映像をテレビ画面で提示

→ 以降はそれを再現するよう指示

VER(言語)群:以下の言語指示を毎回提示

- 「体幹を前に倒す」

- 「膝を曲げる」

- 「膝を足の真上に保つ」

CTRL群:一般指示のみ

効果判定:1週間後、4週間後にも測定し変化を確認。

結果

男性

- VIS(視覚)群が最も効果的

- 膝屈曲角度と可動域が増加

- 膝外反モーメントが減少(いわゆる内股)

- 垂直床反力・膝屈曲モーメントが増加 → より「柔らかい着地」へ

- 効果は1週間後、4週間後でも保持

女性

- VER(言語)群がやや効果あり

- 膝屈曲角度が増加

- 体幹前傾も改善傾向

- VIS(視覚)群では限定的な反応

- 男性ほどの改善は見られず

考察

全体的に、もっとも大きな変化は 男性VIS群(視覚) において観察された。

彼らは初回セッションで優れた運動スキルを獲得し、1週間後、4週間後でも維持できた。

採用された着地戦略は:

- 垂直床反力の増加

- 膝屈曲モーメントの増加

- 膝可動域の拡大

- 足関節背屈角度の増加

=衝撃を吸収した着地になっていた=ソフトランディング

この「ソフトランディング戦略」は、より大きな膝の可動域と足関節背屈角度によって荷重分散を可能にする。

膝屈曲角度は50°以上であり、さらに膝外反モーメント(いわゆる内股)が減少したため、前十字靭帯への複合的な負荷は減少し、損傷リスクは低下すると考えられる。

結論

- 男性:視覚的フィードバックで安全な着地戦略を習得し、長期保持も可能

- 女性:言語的フィードバック、もしくは視覚+言語の組み合わせが有効な可能性

- 前十字靭帯損傷予防プログラムには、性差を踏まえた学習アプローチを導入することで、持続的な成果を得られる可能性がある

筆者の考察

紹介した研究の最も大事なポイントは、

男子は視覚で確認してもらう、女子は視覚だけでなく、言語的な説明も加えることです。

男子へのフィードバック方法のポイント

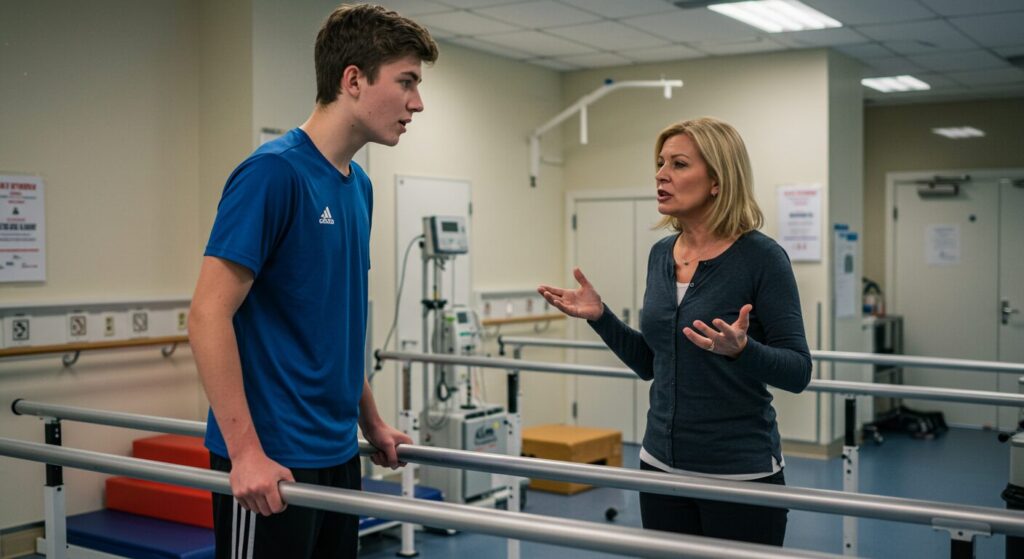

筆者は理学療法士として多数のACL損傷患者さんのリハビリを担当してきましたが、このような研究を見るのは今回が初めてで勉強になりました。

しかし、今回の研究結果は、理学療法士として日々の臨床やトレーニング指導の現場での感覚と合致するものでした。

男子の場合、リハビリ室でトレーニングをしていると以下のような親子喧嘩が始まるのはあるある。

選手の親:「家では全然ちゃんとやらなくて、何度も注意してるんです・・・・・」

選手:「いや、ちゃんとやってるって!!!」

選手の親:「いやいや、だって今やった動きと家では全然違うよ?」

選手:「同じようにやってるって!!!」

もしかしたら、上記の選手は本当に家でもリハビリ室と同じ気持ちでやっているのかもしれません。

リハビリ室の中で動作練習をする時の多くは、全身が映る鏡を使用します。

しかし、自宅でその環境を再現するのは難しく、選手自身が視覚によるフィードバックを得られていない可能性があります。

自分の動きを「目で見て」理解することで修正がスムーズに進みます。

思春期の男子には嫌がられるかもしれませんが、口頭で指示するだけでなく、動画を撮影し、

「ここで膝が流れている」

「体幹の角度が良い」

「骨盤が傾いている」

と示すだけで、動きが一気に改善するかもしれません。

トレーニングのために毎日撮影するのが大変であれば、全身が映る鏡を用意するのが便利です。

・割れない

・軽い

・壁掛け、たて掛けどちらも対応

・高さ、幅が選べる

以上の条件に当てはまる商品を紹介します。

↓↓

また、映像を撮影する場合はスマートフォンよりもタブレットを使用する方が細部まで確認しやすく便利です。

↓↓

タブレットは自宅での使用だけでなく、試合映像を撮影をするのにも非常に便利です。

>>ミニバスの試合映像を共有するならタブレット撮影がおすすめ

筆者自身がさまざまな機種を比較・検討したうえでコスパの良い機種をまとめた記事です。

実際に使ってみて、自分のチームでも「使いやすい」「共有がスムーズ」と好評を得ています。

タブレット購入を検討しているチームの方は是非参考にして下さい。

女子へのフィードバック方法のポイント

一方、女子選手には「映像を見せるだけ」では十分でないケースが多く、伝え方や指示の仕方に工夫が必要です。

女子には言語的な説明をすることが求められるのであれば、文字を見せる事が重要だと思います。

ホワイトボード等にポイントや意識する事を書いて見せる事が有効な手段になり得ます。

体育館に移動式の大きなホワイトボードがあれば積極的に使用する事をおすすめします。

もし、体育館にないのであれば、持ち運びに便利なサイズのボードを用意してはいかがでしょうか?

↓↓

映像+具体的な言葉の両方を組み合わせることで、動作が安定する事が期待できます。

また、正しい姿勢を言語化するためにはコーチにも深い知識が必要になります。

正しいパワーポジションの取り方や修正方法を解説した記事もあリますので参考にしてみて下さい。

↓↓

>>バスケ上達の鍵。「パワーポジションがとれない」は理学療法士が解決

まとめ

ACL損傷は、選手にとってもチームにとっても大きな痛手となるケガです。

今回ご紹介した研究からわかるように、

男子選手には映像フィードバック

女子選手には言語的な指導やその組み合わせ

が有効である可能性が示されました。

理学療法士としての実感からも、男子は「自分の動きを目で見て理解すること」、女子は「言葉や図で丁寧に伝えること」で動作の修正がスムーズに進みます。

- 男子には → 姿見やタブレットで動きを見せる

- 女子には → ホワイトボードや言葉でポイントを伝える

これだけでも、選手の理解度と動作の安定感は大きく変わります。

ACL損傷を完全に防ぐことは難しいですが、科学的根拠に基づいた工夫を取り入れることで、選手をケガから守り、安心して成長できる環境をつくることは可能です。

普段の練習、自宅での予防トレーニングに、この男女差を踏まえたフィードバック方法を実践し、選手の安全とパフォーマンス向上を両立させてください。

コメント