我が子の怪我に関する心配事はつきません。

特にバスケットのような激しいスポーツは、毎日のように激しくジャンプ・ダッシュ・カッティングが繰り返されます。

そのため足の怪我が非常に多く、日々のケアは欠かせません。

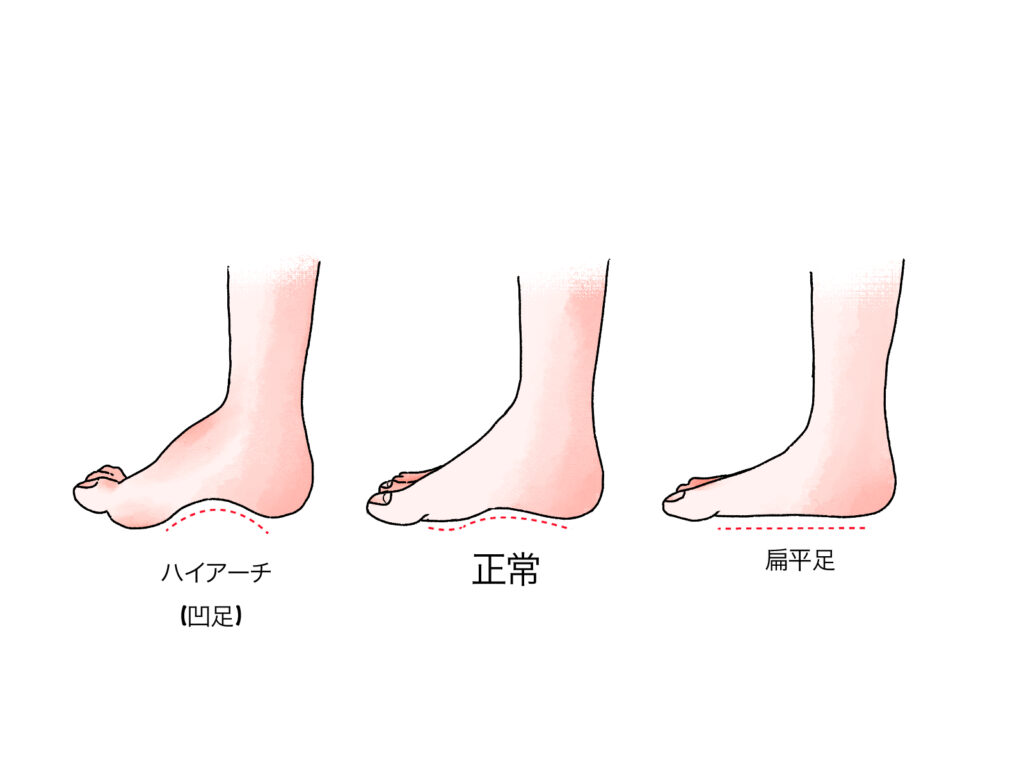

また、個人差の大きい足部アーチの形(偏平足・ハイアーチ)は、ジャンプ着地・切り返し・方向転換が多いバスケット動作において、怪我リスクに関連します。

「うちの子は偏平足じゃないから大丈夫。むしろ、土踏まずは他の子よりもしっかりあるから安心」

という保護者の方も要注意。

“偏平足=怪我しやすい”という話は広く知られていますが、実は“高アーチ(ハイアーチ)”もまた怪我リスクの高い状態であり、見逃されがちです。

・アーチがかなり高い

・足の指が地面から浮き上がっている

こんな足をもっている選手は「ハイアーチ」である可能性があります。

筆者は理学療法士としてたくさんの学生アスリートのリハビリに携わってきました。

偏平足は一般に広く認知され、しばしば問題視されるため、対策方法等も調べればたくさん出てきます。

・インソール

・足首のトレーニング

・足の指のトレーニング

・靴の選び方

などなど。

しかし、ハイアーチは専門家じゃない限り、対策方法はおろか怪我のリスクがある事すら知られていないのが現状です。

「偏平足にならないように気を付けていたのに逆効果だったのだろうか・・・」

「靴の選び方が悪かったのだろうか・・・」

と我が子が怪我をして、ご自身を責める保護者の方も非常に多くいらっしゃいます。

本記事はそんな方々の悩みを解決するために作成しました。

以下に当てはまる方は、是非最後まで記事をチェックしてみて下さい。

・アーチが明らかに高い

・地面から足の指が浮いている

・踵が痛くなる事が多い

・練習すると足の裏が痛い、疲労を感じる

・足の指に痛みを感じる事がある

・足の甲に痛みを感じる事がある

・大きな捻挫をした経験がある

ハイアーチとは?

ハイアーチとは、名前の通り、足の土踏まず(アーチ)が通常よりも高くなっている足の形のことを指します。

先天的な骨格(遺伝)の影響を大きく受けますが、筋のアンバランス等でも発生します。

放置すると危険?ハイアーチの選手に発生しやすい怪我

ハイアーチを放置すると、バスケットボール選手では次のような怪我が起こりやすくなります。

特に「着地」「方向転換」「切り返し」動作が多い選手は要注意です。

・足関節捻挫

・踵の痛み

・足底腱膜炎

・足部疲労骨折

足関節捻挫

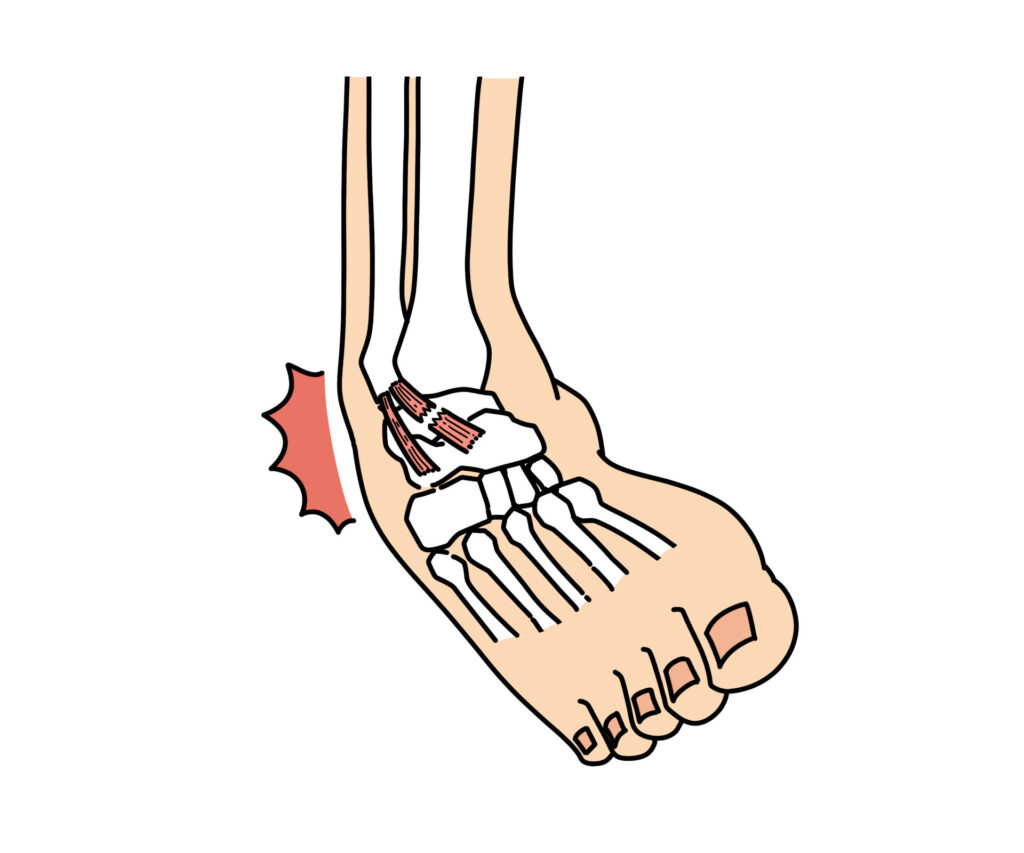

足関節の怪我で非常に多く発生するのが「捻挫」です。

捻挫は下図のように、外側(小指側)に体重が乗ることで発生する事がほとんどです。

ハイアーチの足は内側が浮いているため、ジャンプ着地時に外側(小指側)に体重が集中します。

その結果、**足首の外側靭帯を損傷する“外反捻挫”**が起こりやすくなります。

踵の痛み(シーバー病、疲労骨折)

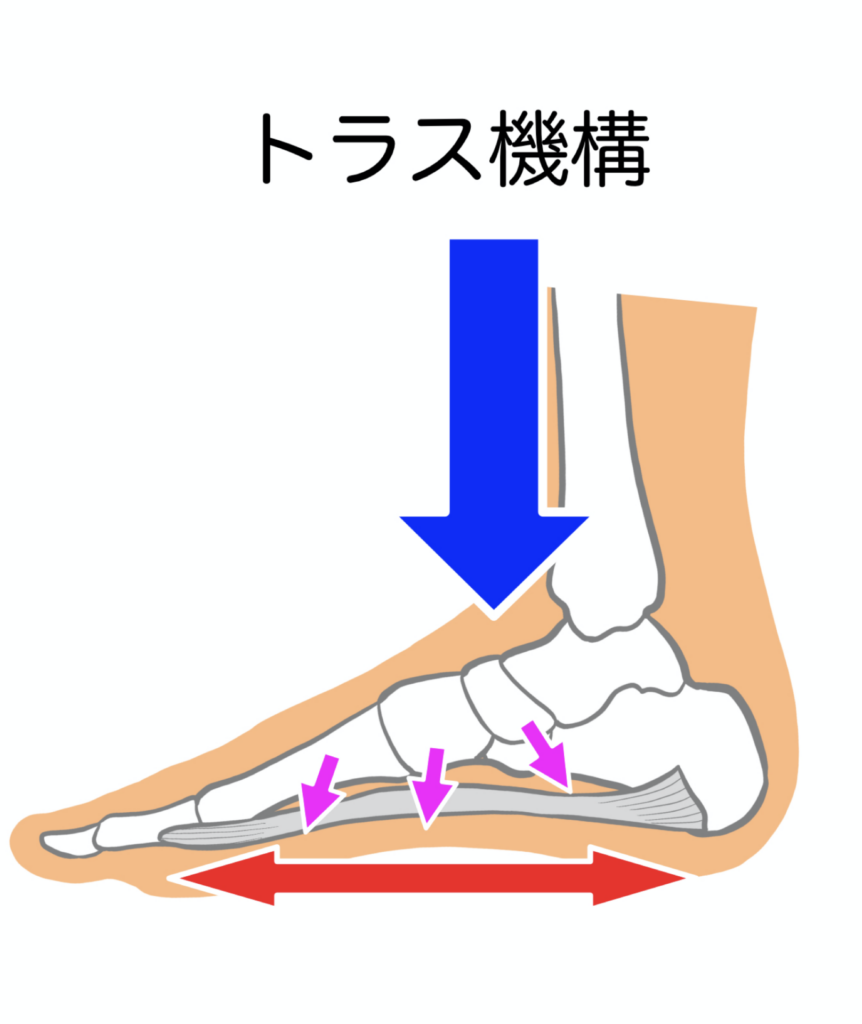

通常歩行では、踵が最初に地面に接地するため、踵の骨である「踵骨」が大きな衝撃を受けます。

踵で受け止めた衝撃はアーチが下がる(たわむ)事で前方に衝撃を分散します。

この衝撃分散機能の事を専門的には「トラス機構」と言います。

ハイアーチの選手は荷重がかかってもアーチが沈まず、衝撃吸収機能であるトラス機構が機能しなくなります。

つまり、最初に衝撃を受けた踵に大きなストレスがかかてしまい、踵骨の障害であるシーバー病や疲労骨折の原因となります。

足底腱膜炎

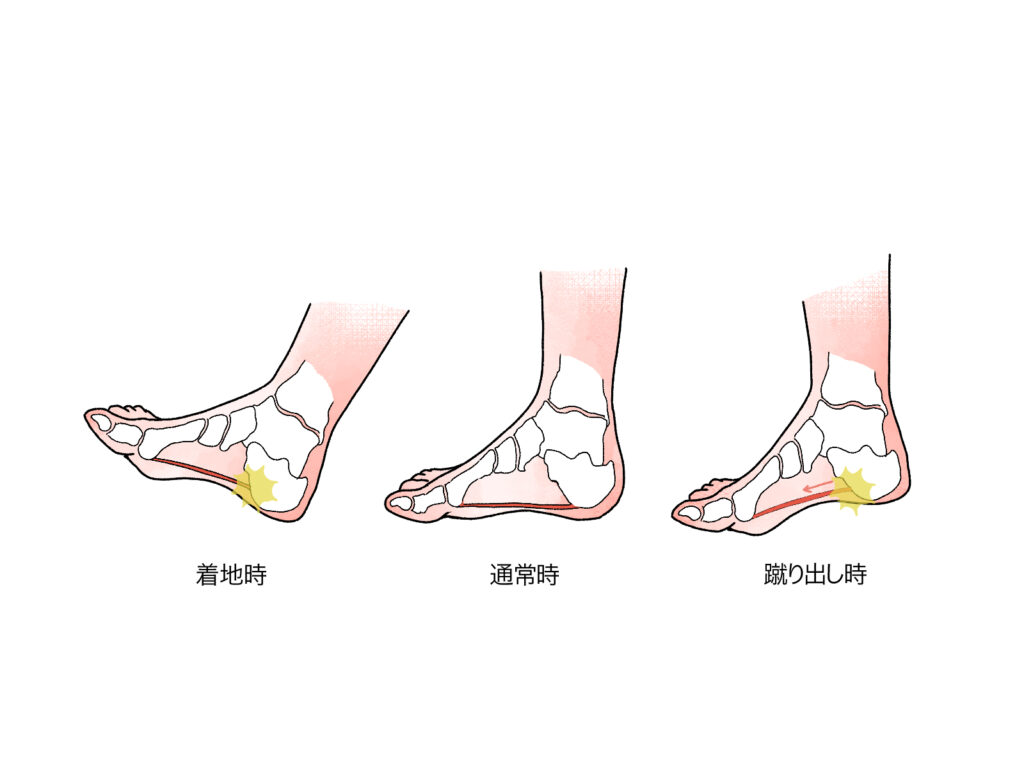

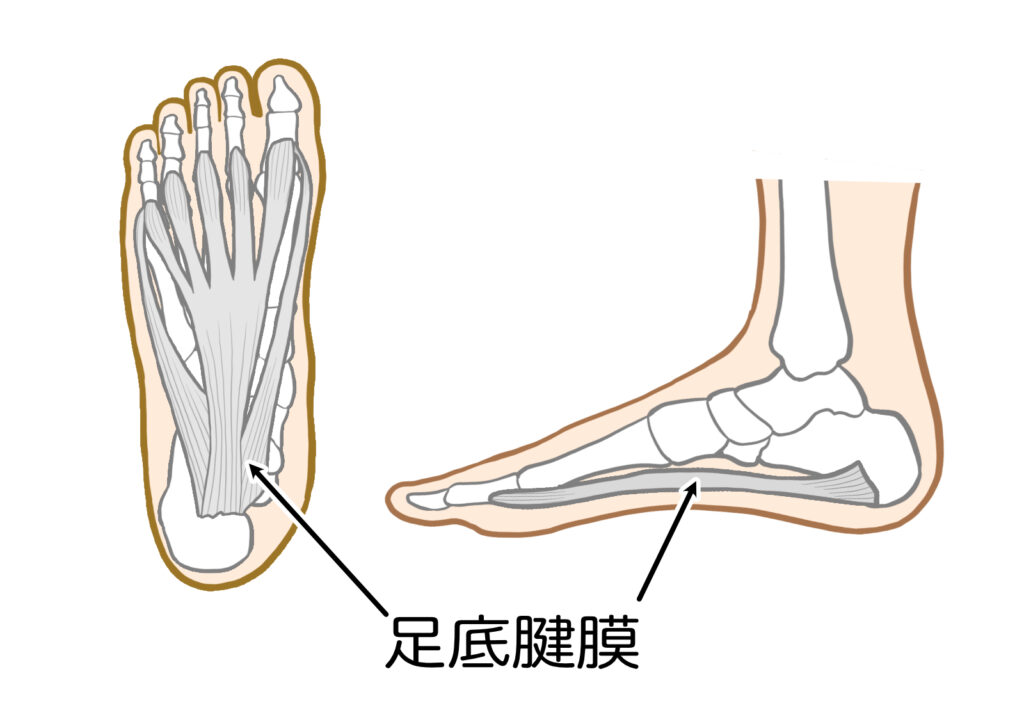

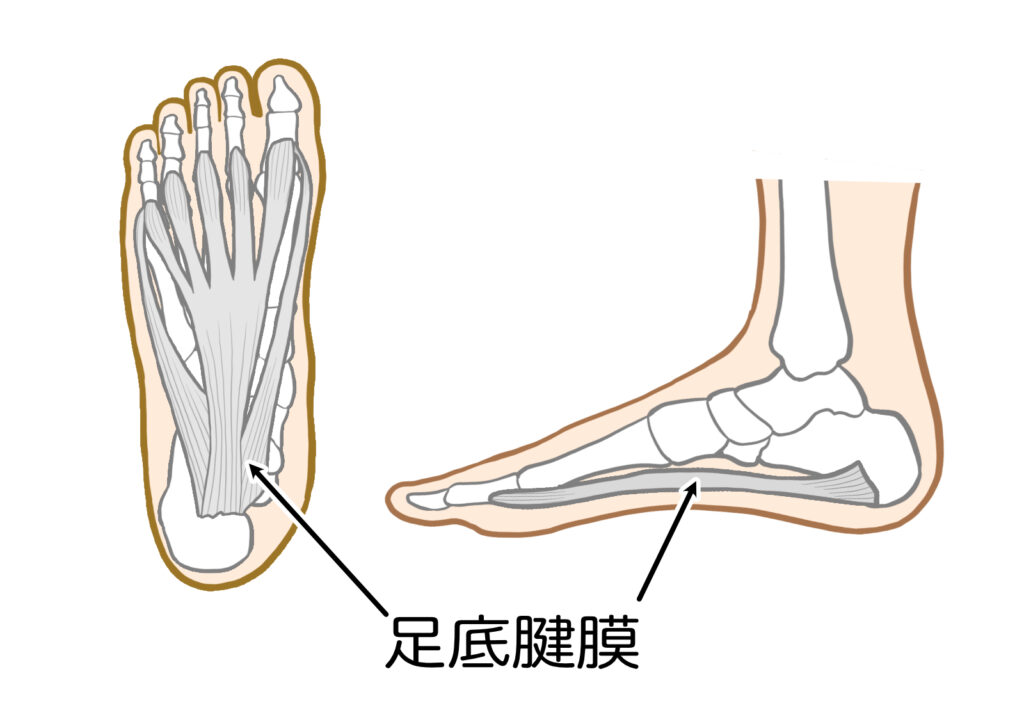

足の裏には「足底腱膜」が存在します。

足底腱膜はアーチを保持するのに重要な組織であるとともに、衝撃吸収、蹴りだしの補助などを行う大事な役割をもちます。

ハイアーチの選手の特徴として、足の指が地面から浮いている傾向が多くみられます。

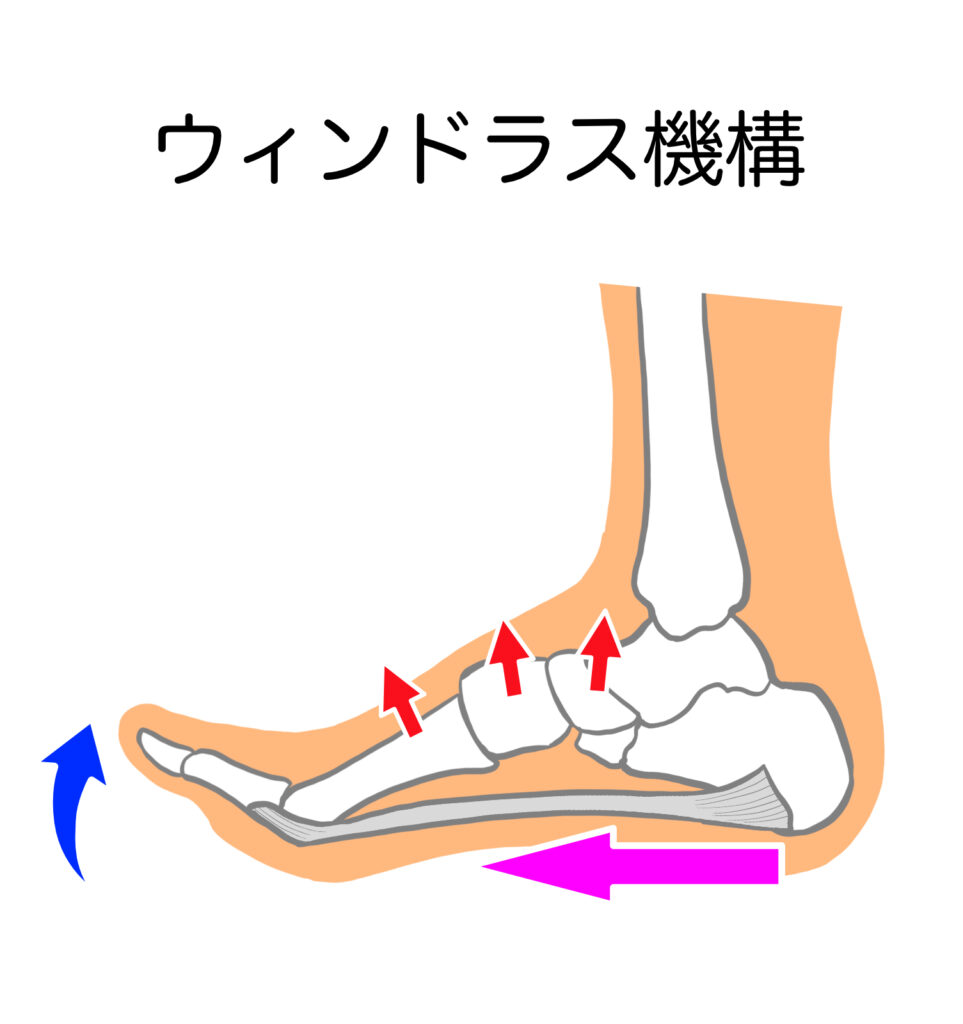

前述した足底腱膜は足の指まで付着しているため、足の指が地面から浮く事で、足底腱膜が緊張します。

この作用を「ウィンドラス機構」と呼びます。

正常歩行ではつま先に体重がかかる事で自然とこのウィンドラス機構が働きます。

ウィンドラス機構により、足底腱膜が緊張する事で足が固定されます。

固定される事は悪い事ではありません。

しかし、ハイアーチにより足の指が地面から常に浮いている状態は、必要以上に足底腱膜が伸長され緊張します。

過度な伸長によりストレスを受けた足底腱膜は炎症を起こし疼痛を発生させることがあります。

これが足底腱膜炎です。

足部(舟状骨)疲労骨折

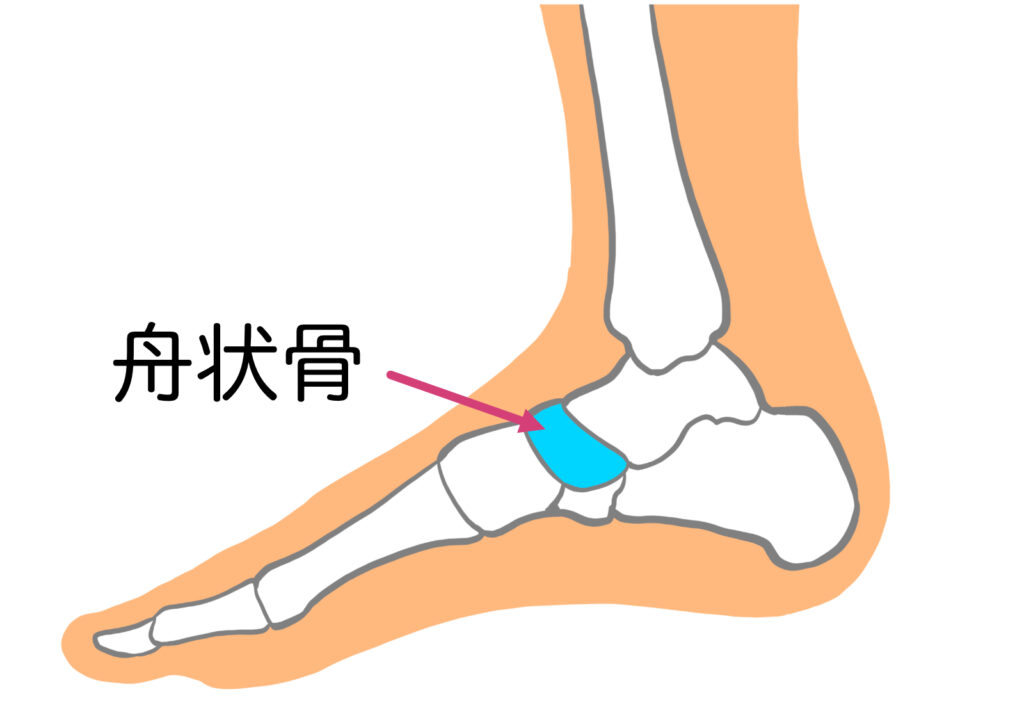

足部は多数の骨で構成されます。

内側に存在し、アーチの頂点にある骨が「舟状骨」です。(下図で青く示されている骨)

舟状骨は足首側にある、「距骨」と、つま先側の「内側喫状骨」に挟まれて存在します。

体重がかかり、正常にアーチが降下するとそれぞれの骨は平坦に並ぶため、強く接触しません。

しかし、ハイアーチによりアーチが沈まないまま体重がかかる事で、それぞれの骨の接触圧が高まってしまいます。

これが繰り返される事で起こる障害が舟状骨の疲労骨折です。

舟状骨の疲労骨折は比較的難治性(治りづらい)骨折で、発生すると手術が必要になる事も珍しくありません。

自宅でも出来るハイアーチ対策

バスケットボールを頑張るお子さんが、自宅で簡単にできるハイアーチ対策トレーニングがあります。

医療現場でも実践されている方法を紹介します。

下腿三頭筋(ふくらはぎ)の柔軟性改善

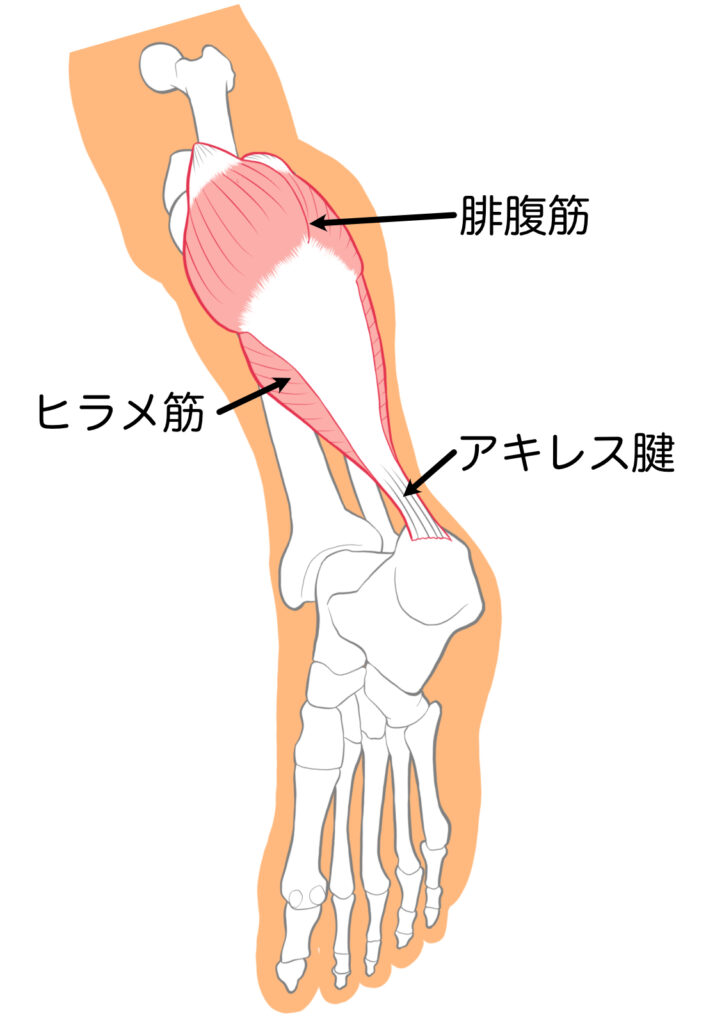

ふくらはぎの筋肉(下腿三頭筋)はアキレス腱とつながっています。

そして、アキレス腱は踵の骨とつながっています。

下腿三頭筋が硬くなり、縮んでしまうと踵の骨は上に引っ張られます。

足底腱膜も踵の骨の下端に付着しているため、踵の骨が上に引っ張られる事で足底腱膜は緊張します。

足底腱膜が緊張すると過度にアーチを固定するようになってしまい、ハイアーチの原因となります。

いつもふくらはぎが張っている、足の裏が張っている。

そんな自覚のある選手はふくらはぎのストレッチを習慣づける事をおすすめします。

ストレッチは1日頑張っただけで効果が期待できるわけではなく、毎日の継続が必要です。

「大事な事はわかっているけど・・いつも3日坊主で・・・・。」

そんな選手も多いのではないでしょうか?

筆者もなかなか家でストレッチ習慣がつかない患者さんをたくさん見てきたので気持ちは理解できます。

バスケット選手の練習後はふくらはぎが張りやすく、アーチを硬くしてしまいます。

テレビを見ながらでも使えるストレッチングボードを使うと、アーチの柔軟性を保ち怪我予防につながります。

多くの整形外科病院のリハビリ室でも使用される道具でおすすめです。

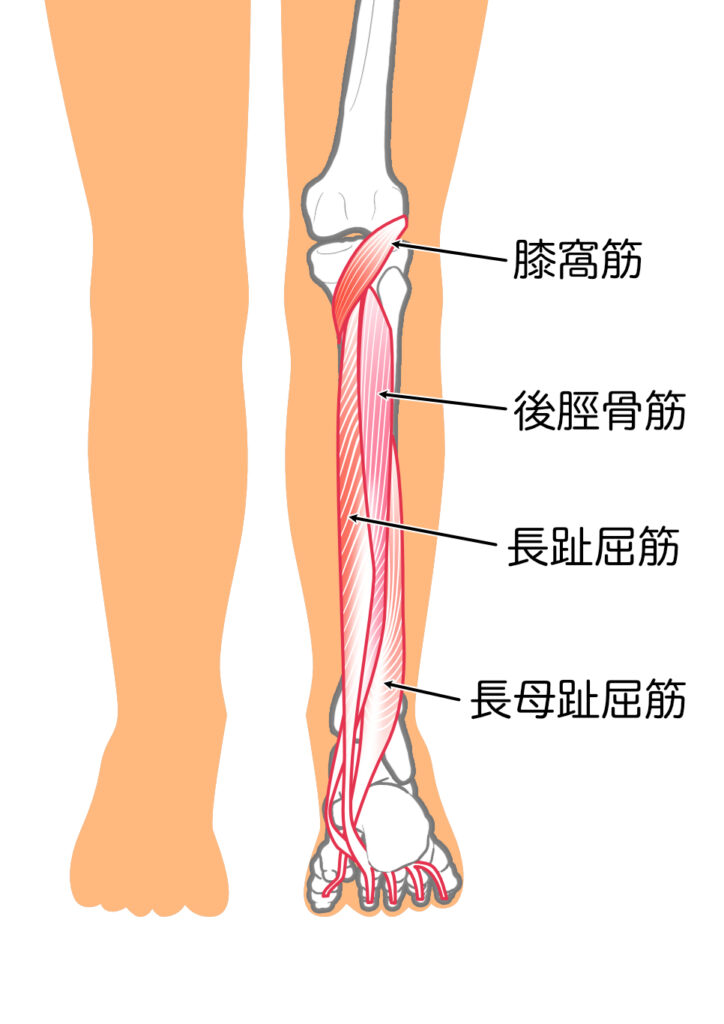

後脛骨筋(足の内側)の柔軟性改善

足底腱膜の過度な緊張がハイアーチを助長したように、アーチを支える役割のある筋肉が凝り固まってしまう事もハイアーチの原因になります。

アーチを支える主要な筋肉は主にふくらはぎの深層に存在し、足の内側を走行します。

後脛骨筋は内側のくるぶしを境に急カーブする特徴的な走行をするため、前述したストレッチだけでは緊張を改善出来ないことがあります。

これらの筋肉・腱を柔らかくするためにはリリースというテクニックを使って直接マッサージ、マッサージしながら動かす事がおすすめです。

参考になる動画をご紹介します。

理学療法士などの専門家であれば動画のように自身の手で効果を出すことも可能ですが、慣れていない方には難しいかもしれません。

そんな方には筋膜リリースガンなどを使用する事をおすすめします。

様々なアタッチメントが使用できる以下のような商品を選べば、よりくるぶし付近など凹凸のある場所でも効率よくリリースできる事が期待できます。

足底腱膜の緊張を改善する、足趾(足の指)の動きを改善する

足底腱膜の緊張を改善するためには直接マッサージするのも有効です。

足の裏のマッサージをするのにおすすめなのがニューロボールです。

ニューロボールはアメリカ、Naboso社が特許取得している商品で、日本では2024年から販売を開始した新しい商品です。

バスケット選手は試合や練習で足裏を酷使するため、足底腱膜をほぐすケアが非常に重要です。

理学療法士の視点でも、ニューロボールのような足裏リリースツールは効果的です。

ニューロボールがスポーツ量販店で並んでいるのを筆者は見たことがありません。(2025年2月25日現在)

気になる方はAmazon、楽天で購入可能ですのでチェックしてみて下さい。

↓↓

また、常に足の裏を刺激、ほぐしを可能にした、靴下タイプのおもしろい商品もあります。

↓↓

筆者の11歳の息子はこの靴下を使用しています。

個人的な感想ですが、全く足の指が開けなかった状態が、練習後に使用し始めて1か月で開けるようになりました。

※あくまでも個人の感想です。効果を保証するものではありません。

腓骨筋(足の外側)のトレーニング

「足のアーチ」というとほとんどは土踏まず(内側)を指しますが、実は足の外側にも小さなアーチがあります。

専門的には、外側のアーチは「外側縦アーチ」、内側のアーチは「内側縦アーチ」といいます。

内側アーチが大きすぎるハイアーチの原因のひとつに、外側アーチ低下があげられます。

外側縦アーチをサポートする代表的な筋肉である「腓骨筋」をトレーニングする事が重要です。

トレーニングの具体的な方法をご紹介します。

↓↓

動画でも使用されていたようにチューブを使用する事で効率よくトレーニングが可能になります。

医療機関でも使用される頻度の高いチューブを以下にご紹介します。

※腓骨筋トレーニングには緑、赤の強度がおすすめです。

↓↓

まとめ

足部のアーチはスポーツなどの激しい活動をするためには必要です。

しかし、バスケットボールでは、アーチが高すぎる=衝撃吸収ができないため、足首・踵・足底へのストレスが蓄積します。

ご家庭でも「足の指が浮いていないか」「踵が痛くないか」をチェックし、違和感があれば早めに理学療法士へ相談しましょう。

本記事をきっかけに、ご自身・お子さんの足をチェックしてもらい、正しいケアを実践できる方が増えてくれる事を願っています。

コメント